|

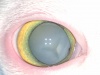

Персистирующие зрачковые мембраны /Persistent Pupillary Membranes

Автор (ы): Соломахина Л.А., главный врач, врач-офтальмолог,Воронежский ветеринарный госпиталь №1

Журнал: №4–2021

Персистирующие зрачковые мембраны – остатки передней части эмбриональной сосудистой сети (англ. tunica vasculosa lentis), которая питала хрусталик во время внутриутробного развития. |

|

|

Колонка научного редактора/ Любовь Соломахина

Автор (ы): Любовь Соломахина

Журнал: №3–2021

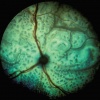

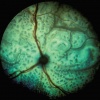

Ни для кого не секрет, что постановка патологических диагнозов начинается с изучения вариаций нормы. Причем если сравнивать разные виды животных, то их глазное дно будет тоже выглядеть по-разному. Поэтому если врач не имеет представления о нормальной анатомии глазного дна конкретного вида, то ничего не получится. Поэтому начинаем с изучения вариаций нормы каждого типа глазного дна.

Изучаем максимальное количество животных каждого вида. К огромному сожалению, по многим видам животных информация о нормальных вариациях глазного дна просто отсутствует. В данной статье я использовала фотографии довольно редких видов животных, которые мне удалось собрать, однако это лишь часть большой работы, которую предстоит выполнить. Также стоит помнить про некоторые видовые особенности осмотра глазного дна, например, для птиц (для них мы не расширяем зрачок из-за рисков системных побочных эффектов препаратов; кроме того, им подходят далеко не все мидриатики – см. статью «Нормальные вариации глазного дна птиц»/www.vetpharma.org) и для кроликов, осмотр глазного дна которых мы производим снизу вверх из-за дорсального расположения ДЗН. Касаемо нормальных вариаций глазного дна собак и кошек, существует большое количество подробной информации, с которой также можно ознакомиться в моих статьях «Нормальные вариации глазного дна собак» и «Нормальные вариации глазного дна кошек»/www.vetpharma.org.

|

|

|

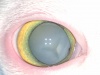

Типы глазного дна животных/ Fundus types of animals

Автор (ы): Соломахина Л.А., главный врач, врач-офтальмолог Воронежского ветеринарного госпиталя №1, микрохирруг, член Русского общества ветеринарных офтальмологов (RSVO) и Европейского общества ветеринарных офтальмологов (ESVO), «Исследователь. Преподаватель-исследователь», аспирантка ECVO по наследственным заболеваниям глаз. E-mail: Barashek.l@yandex.ru

Журнал: №3–2021

Сетчатка домашних животных классифицируется по типу их внутренней ретинальной васкуляризации. В зависимости от этого выделяют 4 типа глазного дна животных (холангиотическое, мерангиотическое, паурангиотическое, анангиотическое) и огромное многообразие вариаций нормы в пределах каждого типа.

Retinas of domestic animals are classified according to the pattern of their inner retinal vasculature. Depending on this, 4 types of fundus of animals are distinguished (cholangiotic, merangiotic, paurangiotic, anangiotic) and a huge variety of variations in the norm within each type.

|

|

|

«Невидимый враг» / Колонка научного редактора

Автор (ы): Соломахина Любовь Анатольевна

Журнал: №2-2021

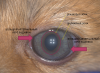

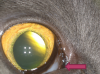

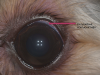

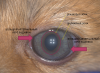

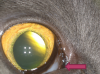

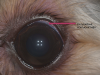

Карункулярный трихиазис является патологией, про которую знают не все ветеринарные специалисты, зачастую эта патология недооценивается как причина эпифоры и порой язвенного кератита. На первый, невооруженный взгляд, проблема может быть не очевидна и только если знать, где смотреть и чем, можно подтвердить этот диагноз и провести дальнейшую коррекцию. Для постановки правильного диагноза крайне важна биомикроскопия. Для мотивации владельцев к оперативному лечению отлично помогает видео/фотосъемка области лакримального карункула, которая позволяет продемонстрировать роль роста волос со слезного мясца в клинических проявлениях. Важно помнить, что проблема может быть сочетанная и помимо карункулярного трихиазиса у животного может быть медиальный заворот век, дистихиазис, трихиазис шерстью носовой складки и т.д., поэтому необходим комплексный подход к пациенту. |

|

|

Карункулярный трихиазис

Автор (ы): Соломахина Л.А., главный врач, врач-офтальмолог Воронежского ветеринарного госпиталя №1; член Русского общества ветеринарных офтальмологов (RSVO) и Европейского общества ветеринарных офтальмологов (ESVO); «Исследователь. Преподаватель-исследователь», аспирантка ECVO по наследственным заболеваниям глаз

Журнал: №2-2021

Карункулярный трихиазис представляет собой выраженный рост волос со стороны слезного мясца и вызывает различные клинические проявления, начиная от эпифоры и заканчивая язвенным кератитом. Диагноз подтверждается путем биомикроскопии. Существует несколько способов коррекции данного состояния, однако наиболее простым и эффективным способом является хирургическое удаление волос со слезного мясца. |

|

|

Субконъюнктивальные инъекции в ветеринарной офтальмологии /Subconjunctival injections in veterinary ophthalmology

Автор (ы): Соломахина Л.А., главный врач, врач-офтальмолог Воронежского ветеринарного комплекса «Кот М@троскин», член Русского общества ветеринарных офтальмологов (RSVO) и Европейского общества ветеринарных офтальмологов (ESVO), аспирантка кафедры терапии и фармакологии ВГАУ им. Петра I

Журнал: №1 - 2021

Субконъюнктивальная инъекция представляет собой введение лекарственного препарата под бульбарную конъюнктиву, то есть под конъюнктиву, которая покрывает глазное яблоко. Введение препаратов под пальпебральную конъюнктиву не является настолько эффективным, как введение под бульбарную конъюнктиву, так как в первом случае препарат по большей части всасывается в системный кровоток, практически не проникая в сам глаз. Поэтому необходимо четко различать бульбарную (рис.4) и пальпебральную(рис.5) конъюнктиву. |

|

|

Удаление глазного яблока птицам /Eyeball removal for birds

Автор (ы): Соломахина Л.А.

Журнал: №1 - 2020

Многие ветеринарные врачи умеют делать удаление глазного яблока кошкам и собакам, но мало кто в курсе о том, что не получится аналогичным способом удалить глазное яблоко птице. И если вы попробуете сделать это без предварительного обучения, то будете неприятно удивлены. Особенности удаления глазного яблока данному виду связано с важными анатомическими особенностями, о которых мы и поговорим в данной статье.

Many veterinarians know how to do eyeball removal for cats and dogs, but few are aware that it will not work in a similar way to remove an eyeball for a bird. And if you try to do this without prior training, you will be unpleasantly surprised. Features of the removal of the eyeball of this species is associated with important anatomical features, which we will talk about in this article. |

|

Промывание носослезной системы/Flushing of the nasolacrimal system

Автор (ы): Соломахина Л.А., главный врач, врач-офтальмолог Воронежского ветеринарного комплекса «Кот М@троскин», член Русского общества ветеринарных офтальмологов (RSVO) и Европейского общества ветеринарных офтальмологов (ESVO), аспирантка кафедры терапии и фармакологии ВГАУ им. Петра I

Журнал: №3 - 2019

Промывание носослезного канала является важной диагностической и лечебной процедурой, которую необходимо освоить как врачам общей практики, так и врачам-офтальмологам. Для проведения данной процедуры необходимы лакримальные зонды, канюли, местный анестетик и ирригационный раствор. При невозможности осуществить промывание носослезного канала рекомендовано проведение дакриоцисторинографии с последующей катетеризацией носослезного канала. При невозможности катетеризации носослезного канала проводится конъюнктивобукостомия или конъюнктивориностомия. |

|

|

Колонка научного редактора. Мыть или не мыть?

Автор (ы): Любовь Соломахина

Журнал: №3 - 2019

– Как часто в своей практике вы встречаетесь с карликовыми породами собак, брахиоцефалическими кошками у которых сильно текут глаза?

– Как часто в своей практике вы видите животных с тяжелыми конъюнктивитами различной этиологии, сопровождающиеся обильными катарально-гнойными выделениями из глаз?

– Приходят ли к вам пациенты с односторонней эпифорой непонятной этиологии?

Можно еще долго перечислять состояния, которые требуют обязательного промывания носослезного канала. Важно, чтобы эти показания знали как врачи-офтальмологи, так и врачи общей практики и еще важнее, чтобы они не просто знали, но и умели выполнять эту рутинную процедуру на своем приеме без наркоза. Почему я делаю акцент на промывании носослезной системы без наркоза? Да потому, что если животное спокойно себя ведет и без проблем дает провести манипуляции с глазами, наркоз является излишней манипуляцией, несущей в себе определенные анестезиологические риски . Безусловно, есть животные, которым сложно провести данную процедуру без общей анестезии, но это скорее исключение, чем правило. У меня 99,9% пациентов получает промывание носослезного канала без наркоза под эпибульбарной анестезией и занимает это не более 5 мин. времени (и даже меньше!) на оба глаза. Поэтому, когда я слышу, что носослезный канал промывали животному под наркозом, для меня это всегда показатель навыка врача. Я хочу порекомендовать врачам не пренебрегать данной процедурой и довести ее до автоматизма. В этом нет ничего сложного, а основные нюансы представлены в моей статье.

|

|

Спонтанные хронические дефекты роговичного эпителия собак/Spontaneous Chronic Corneal Epithelial Defects in dogs

Автор (ы): Соломахина Л.А., главный врач, врач-офтальмолог Воронежского ветеринарного комплекса «Кот М@троскин», член Русского общества ветеринарных офтальмологов (RSVO) и Европейского общества ветеринарных офтальмологов (ESVO), аспирантка кафедры терапии и фармакологии ВГАУ им. Петра I

Журнал: №2 - 2019

Спонтанные хронические дефекты роговичного эпителия собак (SCCEDs) – это хронические эпителиальные эрозии, которые не проходят через нормальные процессы заживления ран. Различные термины используются для описания данного состояния, в том числе ленивые эрозии или язвы, рецидивирующие эрозии собак, рефрактерные язвы роговицы, язвы боксеров, незаживающие эрозии, персистирующие эрозии роговицы, рецидивирующие эпителиальные эрозии и идиопатические персистирующие эрозии роговицы. Ленивые язвы – это уникальный тип поверхностных язв роговицы собак. Этот тип язвы вызван недостаточно хорошим соединением между эпителиальной базальной мембраной и передними слоями стромы роговицы. |

|

|

Эктопические ресницы в ветеринарной офтальмологии/Ectopic eyelashes in veterinary ophthalmology

Автор (ы): Л.А.Соломахина, главный врач, врач-офтальмолог Воронежского ветеринарного комплекса «Кот М@троскин», член Русского общества ветеринарных офтальмологов (RSVO) и Европейского общества ветеринарных офтальмологов (ESVO), аспирантка кафедры терапии и фармакологии ВГАУ им. Петра I

Журнал: №3 - 2018

УДК: 617.713-089.843:619

Аннотация

Эктопические ресницы (рис.1-3,7,13) – это аномальные волосы, которые, подобно дистихиям, возникают из фолликулов, расположенных внутри или рядом с мейбомиевыми железами. Однако, в отличие от дистихий, они выходят через пальпебральную конъюнктиву в нескольких миллиметрах от края века. Обычно они располагаются вдоль верхнего века, хотя могут появляться и в других местах; чаще всего имеется одна ресница, иногда группы. Они не так распространены, как дистихиазис и обычно являются односторонними.

Summary

Ectopic cilia(Fig.1-3,5С,7,13) are abnormal hairs, which like distichia, arise from follicles within or adjacent to the meibomian glands. However, unlike distichia, they emerge through the palpebral conjunctiva several millimetres from the eyelid margin. They are usually positioned midway along the upper eyelid, although they can appear in other sites; there is most commonly a single cilium, sometimes groups of ectopic cilia. They are not as common as distichia and are usually unilateral. |

|

|

Дакриоцистит кроликов

Автор (ы): Л.А. Соломахина, главный врач; врач-офтальмолог Воронежского ветеринарного комплекса «Кот М@троскин», член Русского общества ветеринарных офтальмологов (RSVO) и Европейского общества ветеринарных офтальмологов (ESVO), аспирантка кафедры терапии и фармакологии ВГАУ им. Петра I

Журнал: №5 - 2018

Дакриоцистит – воспаление слезного мешка. У кроликов носослезный канал имеет множество резких изгибов и суженные области, которые могут быть связаны с частой обструкции канала и дакриоциститом у этого вида. Дакриоцистит у кроликов обычно вторичен по отношению к заболеваниям зубов. Стоматологическое заболевание или костные изменения верхней челюсти, вторичные по отношению к пищевому гиперпаратиреозу, также могут привести к развитию обструкции канала. |

|

|

ДИСТРИХИАЗИС В ВЕТЕРИНАРНОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Автор (ы): Л.А. СОЛОМАХИНА, главный врач, врач-офтальмологчлен Европейского общества ветеринарных офтальмологов (ESVO), Воронежский ветеринарный комплекс «Кот М@троскин»

Журнал: №2 - 2018

Аннотация

Дистрихиазис – единичные или множественные волосы, растущие из свободного края века. Они обычно возникают из отверстий протоков мейбомиевых желез, и их волосяные фолликулы расположены на краю века, в основании мейбомиевых желез или рядом с ним. Жесткие волосы, которые трут по роговице, могут раздражать и травмировать ее. Обычно раздражение приводит к рефлекторному слезотечению, блефароспазму. Эти аномальные волосы могут действовать как фитиль, что приводит к перетеканию слез за край нижнего века, увлажняя край и наружную кожу век.

Summary

Distichia are single or multiple hairs arising from the free lid margin. They usually arise from the meibomian duct openings and their hair follicles are located in the lid margin, in or near to the base of the meibomian glands. Stiff hairs that rub the cornea can irritate and injure it. Usually irritation leads to reflex lacrimation, blepharospasm. These abnormal hairs may act as a wick resulting in an overflow of tears over the lower lid margin, moistening the margin and the exterior skin of the eyelid. |

|

|

Применение вспышечной электроретинографии в ветеринарной офтальмологии/The use of flash electroretinography in veterinary medicine

Автор (ы): Е.В. Васильева, ветеринарный врач-офтальмолог, член RSVO, ESVO, BrAVO, СПбВО/E.V. Vasilyeva, DVM. Veterinary Clinic of Neurology, Traumatology and Intensive Care, Saint-Petersburg

Организация(и): Ветеринарная клиника неврологии, травматологии и интенсивной терапии, 197375, г. Санкт-Петербург, улица Репищева, д. 13.

Журнал: №5-2017

УДК: 619:617.735-073.5

Сокращения: ЭРГ – электроретинография; цГМФ – циклический гуанозинмонофосфат; SARD – внезапная приобретенная дегенерация сетчатки; PRA – прогрессирующая атрофия сетчатки; IMR – иммуноопосредованный ретинит; ИВЛ – искусственная вентиляция легких

Аннотация

Вспышечная электроретинография – ценный диагностический метод для оценки функции сетчатки, применяемый в ветеринарной офтальмологии для диагностики прогрессирующей атрофии сетчатки, внезапной приобретенной дегенерации сетчатки, оценки функции сетчатки перед хирургией катаракты, дифференциации центральной слепоты от поражения сетчатки, выявления нарушений функции отдельных групп фоторецепторов (палочки, колбочки).

Summary

Flash electroretinography is valuable diagnostic method used for evaluation of retinal function. Electroretinographyin veterinary ophthalmology is used to rule out progressive retinal atrophy and sudden acquired retinal degeneration, to evaluate retinal function prior to phacoemulsification, to differentiate retinal and neurologic blindness, to discover separate dysfunction of rods and cones.

|

|

|

Колонка научного редактора/«ВЫХОДА НЕТ?!!», ИЛИ «ПЕРСПЕКТИВЫ В ЛЕЧЕНИИ ГЛАУКОМЫ»

Автор (ы): Любовь Соломахина

Журнал: №6-2017

Еще не так давно в ветеринарной офтальмологии при неэффективности медикаментозной терапии глаукомы в качестве альтернативы наиболее распространены были такие хирургические манипуляции, как криодеструкция (давала большое количество осложнений и зачастую не позволяла сохранить зрительную функцию), установка клапанов Ахмеда (клапаны показали себя не очень эффективными у животных из-за высокого фиброзирования) и, в крайнем варианте, энуклеация глазного яблока или же протезирование глазного яблока. Процедура лазерного лечения глаукомы у животных стала настоящим прорывом в ветеринарной офтальмологии и позволила не просто стабилизировать ВГД, но и сохранять зрительную функцию у животных, которые страдают от данной патологии. В своей практике мы применяем транссклеральный доступ, что делает метод простым в применении и дает меньшее количество послеоперационных осложнений, хотя, безусловно, они присутствуют. Минусом лазерной циклофотокоагуляции является высокая стоимость оборудования, которое пока доступно только в узкоспециализированных клиниках, что ограничивает возможность его широкого использования среди ветеринарных специалистов. |

|

|

Применение лазерной транссклеральной циклофотокоагуляции при лечении глаукомы в ветеринарной офтальмологии

Автор (ы): главный врач, врач-офтальмолог воронежского ветеринарного комплекса «Кот М@троскин», член русского общества ветеринарных офтальмологов (RSVO), член европейского общества ветеринарных офтальмологов (ESVO), аспирантка кафедры терапии и фармакологии ВГАУ им. Петра I

Журнал: №6-2017

Ключевые слова: транссклеральная циклофотокоагуляция, лазер, ветеринарная офтальмология, глаукома

Key words: transscleral cyclophotocoagulation, laser, veterinary ophthalmology, glaucoma

Сокращения: ФАГ (FA) – флюоресцентная ангиография; ВГД – внутриглазное давление; ДЗН – диск зрительного нерва; ВГЖ – внутриглазная жидкость; ПКГ – передняя камера глаза

Аннотация

Транссклеральная циклофотокоагуляция использует энергию, вырабатываемую различными типами лазеров, для разрушения цилиар-

ного тела и уменьшения образования водянистой влаги. Как бесконтактные, так и контактные Nd: YAG и диодные лазеры использова-

лись у разных видов животных, и хотя это оборудование дорогостоящее, оно является перспективным видом лечения глаукомы собак.

Summary

Transscleral cyclophotocoagulation uses energy developed by different types of lasers to destroy the ciliary body and to reduce aqueous

humor formation. Both noncontact and contact Nd : YAG and diode lasers have been used in different animal species and, though costly,

are promising treatments of canine glaucoma. |

|

|

Колонка научного редактора/ВНУТРИКАМЕРНОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ – ЭТО СЛОЖНО?!

Автор (ы): Любовь Соломахина

Журнал: №5-2017

Зачастую в случае неотложных офтальмологических состояний, таких как тяжелые передние увеиты, которые могут привести к необратимым последствиям, требуется принимать быстрое решение о наиболее эффективной лечебной тактике с максимально быстрыми результатами.

К примеру, когда речь идет о риске облитерации зрачка фибрином, кровяными сгустками, гноем, необходимо как можно быстрее провести их лизис, так как они могут привести к увеальной глаукоме из-за нарушения оттока ВГЖ и прочим осложнениям. Поэтому в данной ситуации, кроме противовоспалительной терапии, необходимо назначение мощного, но безопасного фибринолитического препарата, и самым эффективным в данной ситуации является внутрикамерное его введение для непосредственного воздействия на субстанции, которые нарушают отток ВГЖ. Безусловно, необходимо помнить, что далеко не все препараты можно вводить данным способом.

При наличии соответствующих навыков техника внутрикамерного введения не является сложной и более того, может быть выполнена под эпибульбарной анестезией, что не требует седации животного (особенно актуально для группы пациентов с высокими анестезиологическими рисками), но если вы не применяли данную технику прежде или же если животное чрезмерно агрессивно, рекомендую первоначально делать эту процедуру под седацией для того, чтобы минимизировать риски ятрогенного травмирования интраокулярных структур.

Первоначально для многих врачей техника введения препаратов в ПКГ или ЗКГ, да еще и без седации является довольно шокирующей и даже немыслимой процедурой, но после первой успешно проведенной операции и положительных результатов, которые не заставят себя ждать, приходит понимание, что все реально и вовсе не сложно.

|

|

|

Применение tPA при неотложных состояниях в ветеринарной офтальмологии

Автор (ы): Л.А. Соломахина, врач-офтальмолог, главный врач

Организация(и): Воронежский ветеринарный комплекс «Кот М@троскин»

Журнал: №5-2017

УДК: 619:617.7

Ключевые слова: тканевой активатор плазминогена, фибринолитики, неотложные состояния, ветеринарная офтальмология, передние увеиты, фибрин, гипопион, гифема, кровяные сгустки

Key words: tPA, fibrinolytics, emergency conditions, veterinary ophthalmology, anterior uveitis, fibrin, hypopion, hyphema, blood clots

Аннотация

Передние увеиты различной этиологии зачастую являются неотложными офтальмологическими состояниями, так как в результате воспаления передней сосудистой оболочки происходит скопление фибрина, гноя (гипопиона) и кровяных сгустков в передней камере глаза, которые могут вызвать приступ увеальной глаукомы из-за нарушения оттока внутриглазной жидкости и прочие осложнения в виде поствоспалительной катаракты, отслоения сетчатки, фтизиса глазного яблока, что является экстренным состоянием в офтальмологии и поэтому требует быстрых действий со стороны ветеринарных офтальмологов. Поэтому при выраженном переднем увеите необходим фибринолитик с быстрым эффектом. Из нашей практики Актилизе является препаратом данной группы, который обеспечивает быстрый эффект при внутрикамерном введении.

Summary

Anterior uveitis of various etiologies are often urgent ophthalmologic conditions, because as a result of inflammation of the anterior vascular sheath, fibrin, pus (hypopion) and blood clots accumulate in the anterior chamber of the eye, which can cause an attack of uveal glaucoma due to a violation of the outflow of intraocular fluid, and other complications in the form of post-inflammatory cataract, retinal detachment, phthisis of the eyeball, which is an emergency condition in ophthalmology and therefore requires prompt action by veterinary ophthalmologists. Therefore, with pronounced anterior uveitis, fibrinolytic with a rapid effect is necessary.From our practice, Actilyse® is a preparation of this group, which provides a quick effect for intracameral administration., which provides a quick effect for intracameral administration.

|

|

|

Колонка научного редактора/ФАГ – ОТ МЕЧТЫ К РЕАЛЬНОСТИ

Автор (ы): Любовь Соломахина

Журнал: №4-2017

Так уж сложилось, что офтальмологическое оборудование стоит недешево, и врачи изначально стараются обзавестись его необходимым минимумом для того, чтобы диагностировать основные офтальмологические заболевания, а про продвинутые методы диагностики даже и не мечтают. Но, пожалуй, в практике каждого врача по мере его развития как специалиста наступает момент, когда очередная ступень диагностического оборудования освоена и хочется двигаться дальше. В этот момент приходит мысль: «Как расширить возможности диагностики, увидеть нюансы, которые не выявляются стандартными методами, сделать лечение максимально эффективным и максимально отслеживать динамику?!»

Таким исследованием для меня стала флуоресцентная ангиография (ФАГ) – исследование кропотливое, требующее усидчивости, занимающее время, но, безусловно, очень информативное для определенных патологий и интересное, я бы даже сказала завораживающее. Думаю, фанаты офтальмологии меня поймут. Помню, когда впервые увидела фото ангиограмм глазного дна в иностранном ветеринарном источнике, долго восхищалась: как же это здорово и как бы хотелось внедрить это в свою практику. И вот теперь – это реальность!

Надеюсь, что эта статья станет не только источником полезной информации, но и даст толчок к развитию. И тогда ваши мечты тоже воплотятся в жизнь.

|

|

|

ПЕРВЫЙ ДОКУМЕНТИРОВАННЫЙ РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ФЛЮОРЕСЦЕНТНОЙ АНГИОГРАФИИ (ФАГ) В ВЕТЕРИНАРНОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Автор (ы): Л.А. Соломахина, главный врач, врач-офтальмолог

Организация(и): Воронежский ветеринарный комплекс «Кот М@троскин»

Журнал: №4-2017

Флюоресцентная ангиография (ФАГ ) обеспечивает дополнительную информацию об основных поражениях, которые не видны при помощи обычной офтальмоскопии. Флюоресцеин вводится внутривенно, а затем прохождение красителя визуализируется, когда он проходит через сосудистую сеть глазного дна и связанные с нею ткани. Это дает ценную информацию о сетчатке и хориокапиллярной сосудистой системе, через которые флюоресцеин перемещается, а также указывает области ишемии, места сосудистых утечек, гипер- и гипофлюоресценции при различных поражениях. Однако данное исследование редко используется в ветеринарной медицине. До данной публикации в российской ветеринарной медицине отсутствовал документированный личный опыт применения данной методики.

Fluorescein angiography provides additional information about fundic lesions that are not visible by simple ophthalmoscopy. Fluorescein is injected intravenously and then the passage of the dye is visualized as it passes through the fundic vasculature and associated tissues. This provides valuable information about the retinal and choriocapillaris vascular systems through which the fluorescein travels and also indicates areas of ischaemia, sites of vascular leak age and hyper-and hypofluorescence a variety of lesions. However, this test is used infrequently in veterinary medicine. Prior to this publication in the Russian veterinary medicine there was no documented private experience with the application of this technique. |

|

|

Колонка научного редактора/СНЯТЬ ОБВИНЕНИЯ С КОШКИ

Автор (ы): Любовь Соломахина

Журнал: №3 - 2017

Ветеринарные врачи неоднократно сталкивались с ситуациями, когда владельцы кошек, которым врачи гуманной медицины ставили диагноз «токсоплазмоз», приносили на прием в клинику своего питомца для соответствующего анализа. Это заболевание у животных вызывает опасность заражения человека и имеет серьезные последствия для беременных женщин либо планирующих завести ребенка, а также для тех, у кого выявляется невынашивание плода.

Целью данного материала является развеять миф о смертельной опасности для человека, которая исходит от больного животного, и спасти их от эвтаназии.

Более вероятный путь заражения токсоплазмой для человека – через сырое или не полностью приготовленное мясо, особенно свинину и баранину, а также через почву (например, при работе в саду без перчаток). |

|

|

Офтальмологические проявления токсоплазмоза кошек

Автор (ы): Л.А.Соломахина, главный врач, врач-офтальмолог / О.О. Смирнова, к.б.н., ветеринарный врач-терапевт

Организация(и): Воронежский Ветеринарный Комплекс «Кот М@троскин», Воронеж / Ветеринарная клиника неврологии, травматологии и интенсивной терапии, г. Санкт-Петербург

Журнал: №3 - 2017

УДК: 619:617.7:616.993.192.1:636.8

Токсоплазма поражаетувеальный тракт, сетчатку и зрительный нерв у кошек. Таким образом, клинические признаки токсоплазмоза глаз включают передний увеит, задний увеит (хориоретинит) и неврит диска зрительного нерва. Поражения могут быть одно- или двусторонними.

Toxoplasma affects the uveal tract, retina and optic nerve in cats. Thus, the clinical signs of toxoplasmosis of the eyes include anterior uveitis, posterior uveitis (chorioretinitis), and optic neuritis. The lesions can be one- or two-sided. |

|

|

Офтальмологические проявления вируса инфекционного перитонита кошек/ Ophthalmic manifestations of feline infectious peritonitis

Автор (ы): Л.А. Соломахина, главный врач, врач-офтальмолог, / О.О. Смирнова, к.б.н., ветеринарный врач-терапевт

Организация(и): Воронежский ветеринарный комплекс «Кот М@троскин», Воронеж / Ветеринарная клиника неврологии, травматологии и интенсивной терапии, г. Санкт-Петербург

Журнал: №1 -2017

Вирус кошачьего инфекционного перитонита (FIP/ FIPV) является биотопом (или штаммом) семейства кошачьих коронавирусов (FCoV), который наряду с кошачьим кишечным коронавирусом (feline enteric corona viruses (FECV)) имеет широкое распространение во всем мире. Feline infectious peritonitis(FIP) viruses (FIPVs) are biotypes (or strains) of feline corona virus (FCoV), along with the feline enteric corona viruses (FECV), and have a worldwide distribution.

Кошачья коронавирусная инфекция может протекать бессимптомно, приводить к кишечному заболеванию или инфекционному перитониту кошек (FIP), который вызывает диссеминированный пиогранулематозный васкулит (Addie & Jarrett, 1992; Addie et al., 1995; Kipar et al., 2005). Вирус FIP размножается в макрофагах, что приводит к осаждению вируснагруженных макрофагов в пределах эндотелия мелких кровеносных сосудов (Kipar et al., 2005).

|

|

|

Первичная и вторичная глаукома у собак. Современный подход к диагностике и медикаментозному лечению

Автор (ы): С.А.Бояринов - ветеринарный врач-офтальмолог при ИВЦ МВА, начальник лечебно-профилактического отдела СББЖ г.Пушкино, аспирант кафедры ФГБУ ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА им.К.И.Скрябина, член RSVO, ESVO, RGS

Организация(и): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии ― МВА имени К.И. Скрябина» (ФГБОУ ВО МГАВМиБ ― МВА им. К.И. Скрябина) (109472, Москва, ул. Ак. К.И. Скрябина, д. 23).

Журнал: №6 - 2016

Глаукома на данный момент представляет собой тяжелую офтальмопатию, характеризующуюся повышенным внутриглазным давлением (ВГД) и поражением сетчатки и зрительного нерва. В ветеринарной офтальмологии глаукома является тяжело поддающимся лечению заболеванием, нередко приводящим к потере глаза, в силу различных обстоятельств. Но современный набор диагностического оборудования, а также широкий выбор противоглаукомных лекарственных средств позволяет эффективно контролировать данную патологию в течение длительного периода наблюдения. Основной задачей данной статьи является популяризация знаний, накопленных за длительный период работы в области ветеринарной офтальмологии по проблеме глаукомы у собак. |

|

|

Отслоение сетчатки у собак и кошек. Этиология, клинические признаки, диагностика и лечение

Автор (ы): С.А. Бояринов - ветеринарный врач-офтальмолог при ИВЦ МВА, начальник лечебно-профилактического отдела СББЖ г.Пушкино, аспирант кафедры ФГБУ ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА им. К.И. Скрябина, член РОВО, ESVO, РГО.

Организация(и): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии ― МВА имени К.И. Скрябина» (ФГБОУ ВО МГАВМиБ ― МВА им. К.И. Скрябина)

Журнал: №1 -2017

Отслоение сетчатки у собак и кошек во многих случаях является результатом различных патологических процессов: травмы глаза, артериальной гипертензии, инфекционных заболеваний. Нередко данное заболевание приводит к слепоте животного, а в запущенных случаях — и к гибели глаза. В статье дается четкое описание этиологических факторов, диагностик, клинических признаков и возможностей лечения собак и кошек с отслоением сетчатки.

Ключевые слова: отслоение сетчатки, отслойка, стекловидное тело, сетчатка, нейроретина, собака, кошка

Сокращения: ОС ― отслоение сетчатки, СТ — стекловидное тело, УЗИ — ультразвуковое исследование, ПЭС — пигментный эпителий сетчатки, ЗОСТ — задняя отслойка стекловидного тела

|

|

|

Колонка научного редактора /РОЛЬ СБАЛАНСИРОВАННОГО ПИТАНИЯ

Автор (ы): Любовь Соломахина

Журнал: №6 - 2016

Аналогично человеку, для животных чрезвычайно важно сбалансированное питание. В отличие от собак, таурин для кошек является незаменимой аминокислотой и поэтому должен в обязательном порядке поступать в их организм. Пренебрегать этим фактом нельзя, так как у животных данного вида при недостатке таурина развиваются выраженные изменения. В первую очередь поражаются глаза и сердце, что может привести не только к слепоте, но и к смертельному исходу в случае развития таурин-зависимой кардиомиопатии, поэтому так важно, чтобы животное питалось правильно.

Ключевым моментом в работе ветеринарного врача является качественный сбор анамнеза, и этим нельзя пренебрегать. Хочу привести недавний пример из моей практики. На офтальмологический прием поступили две беспородные кошки примерно одного возраста, не имевшие родства, с набухающими катарактами, неврологическими признаками и кардиомиопатией, которые развились примерно в одном временном промежутке (рис. 9- 10). При сборе анамнеза в графе питание владельцы указали, что кормят кошек натуральной едой («что кушают сами»)… но кто же мог подумать, что владельцы этих кошек вегетарианцы? Об этом они умолчали, вероятно, не сочли это важным. Данное обстоятельство вскрылось по ходу разговора при помощи наводящих вопросов. Кошки были прооперированы по поводу катаракты методом факоэмульсификации. Офтальмоскопическая картина сетчатки имела характерные изменения. Кошки были проверены на вирусную лейкемию иммунодефицит, коронавирусную инфекцию, токсоплазмоз. Кроме того, было проведено комплексное общеклиническое обследование.

Владельцы должны понимать, что кошки по своей природе хищники, и кормить их, к примеру, вегетарианской диетой, недопустимо.

|

|

|

Таурин-дефицит (центральная дегенерация сетчатки) у кошек /Taurine deficiency/Feline central retinal degeneration/FCRD

Автор (ы): Л.А.Соломахина, Главный врач, врач-офтальмолог, Член Русского общества ветеринарных офтальмологов (RSVO), Член Европейского общества ветеринарных офтальмологов (ESVO)

Организация(и): Воронежский ветеринарный комплекс «Кот М@троскин», Воронеж

Журнал: №6 - 2016

Таурин является незаменимой аминокислотой для кошек. Поэтому кошачьи зависят от пищевого рациона в качестве удовлетворения их потребностей в таурине. Дефицит таурина может привести к прогрессирующей дегенерации сетчатки, а также дилатационной кардиомиопатии.

Summary

Taurine is an essential amino acid for cats. Therefore felines depend on dietary intake to meet their taurine requirements. Deficiency in taurine may lead to progressive retinal degeneration as well as dilated cardiomyopathy.

Таурин – продукт метаболизма серосодержащих аминокислот метионина и цистина. Он играет важную роль в регуляции проникновения кальция через мембраны, а также в процессах осморегуляции и нейромодуляции. Большинство млекопитающих способны синтезировать достаточное количество таурина для покрытия своих метаболических потребностей. Кошки обладают весьма ограниченной способностью к синтезу таурина и поэтому испытывают большую потребность в ней и должны получать с кормом достаточное количество либо ее самой, либо ее предшественников. Высокая концентрация таурина обнаружена в сетчатке, мозге, печени и сердце. Значительное количество таурина содержится в молоке, мясе, рыбе и морепродуктах.

Недостаток таурина может вызывать нарушения в различных системах организма кошек. Хорошо описан синдром центральной дегенерации сетчатки (Aguirre, 1978), а также кардиомиопатия (Pion et al., 1992), репродуктивная дисфункция и аномалиями развития у котят.

|

|

|

Колонка научного редактора / КАК ОТЛИЧИТЬ ЗЕБРУ

Автор (ы): Любовь Соломахина

Журнал: №5 - 2016

«Когда слышен топот копыт, это скорее лошадь, чем зебра».

Важно помнить, что редкие патологии, хоть и нечасто, но встречаются. И важно научиться их диагностировать и отличать от тех, которые встречаются в нашей врачебной практике наиболее часто.

В этом выпуске журнала мы поговорим о таких редких аномалиях развития заднего сегмента у кошек, как дисплазия сетчатки, гипоплазия ДЗН, аплазия ДЗН и колобомы ДЗН. И научимся их дифференцировать от хориоретинитов, микропапиллы, атрофических изменений ДЗН и т.д.

Несмотря на то, что данные патологии имеют довольно типичное проявление, у врачей-офтальмологов могут возникнуть некоторые сложности в постановке этих диагнозов. В первую очередь, диагноз «аномалия развития заднего сегмента глаза» невозможно поставить без знания нормальных вариаций глазного дна кошек. Врач должен четко уметь различать нормальные вариации тапетального и нетапетального глазного дна, сосудов сетчатки и ДЗН. Если внешний вид тапетума у большинства кошек примерно одинаков (существует небольшой процент кошек с более выраженной гранулярностью тапетума), вариации нетапетального глазного дна и сосудов сетчатки также относительно стандартны у кошек, за редкими исключениями (субальбинотическое глазное дно). Вариации ДЗН в пределах одной породы и даже одного возраста животного могут чрезвычайно варьироваться (рис. 35–37), и поэтому без комплексного подхода со знанием нормальных вариаций не обойтись. Для приобретения навыков офтальмоскопии необходимо рутинно проводить осмотр глазного дна всем пациентам, которые поступают на прием.

Кроме знания нормальных вариаций глазного дна, необходимо опираться на результаты офтальмологического осмотра животного (PLR, измерение ВГД, биомикроскопию и т.д.) и на клинические симптомы (в т.ч. наличие или отсутствие у животного зрительной функции). Только в этом случае вы сможете распознать «зебр» среди большого количества «лошадей», и тогда редкие диагнозы станут не такими уж редкими по одной простой причине – вы научитесь их видеть. |

|

|

ПАТОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ГЛАЗНОГО ДНА КОШЕК

Автор (ы): Л.А. СОЛОМАХИНА / Главный врач, врач-офтальмолог, Член Русского общества ветеринарных офтальмологов (RSVO). Член Европейского общества ветеринарных офтальмологов (ESVO).

Организация(и): Воронежский ветеринарный комплекс «Кот М@троскин», Воронеж

Журнал: №5 - 2016

Патологии развития заднего сегмента у кошек встречаются редко, но некоторые из них были описаны. Наиболее частыми патологиями развития заднего сегмента у кошек являются дисплазии сетчатки и аномалии развития диска зрительного нерва (ДЗН) (гипоплазия ДЗН, аплазия ДЗН, колобомы), хотя если сравнивать частоту их встречаемости с собаками, то у кошек патологии развития заднего сегмента регистрируются гораздо реже.

Developmental diseases of the posterior segment of cats are rare, but several have been described. The most frequent pathologies of the posterior segment in cats are retina dysplasia and developmental optic disc abnormalities (hypoplasia of the optic disc, aplasia of the optic disc, coloboma), but if we compare the frequency of their occurrence with the dogs, the cats diseases of the posterior segment of recorded much less frequently. |

|

|

Офтальмологические проявления вирусной лейкемии кошек /Ocular manifestations of feline leukemia virus infection

Автор (ы): Л.А.Соломахина (L. Solomakhina) / Главный врач, врач-офтальмолог (Chief doctor, DVM, Ophthalmologist) Член Русского общества ветеринарных офтальмологов (RSVO). Member of the Russian Society of Veterinary Ophthalmologists (RSVO). Член Европейского общества ветеринарных офтальмологов (ESVO). Member of the European Society of Veterinary Ophthalmologists (ESVO). Воронежский dетеринарный rомплекс «Кот М@троскин», Воронеж (Voronezh Veterinary complex «Cat M@troskyn», Voronezh).

Журнал: №4 - 2016

Вирус лейкемии кошек (FeLV)представляет собой онкорнавирус типа С, принадлежащий к группе ретровирусов. FeLV – это вирус, который реплицируется во многих тканях, в т.ч. в костном мозгу, слюнных железах и респираторном эпителии, вызывает образование опухоли лимфоидных клеток и стволовых клеток костного мозга (с данным вирусом связана треть рак-ассоциированных смертей за счет клеточной трансформации), а также нарушение кроветворения и иммунной системы (иммуносупрессия).

Распространение

FeLV-инфекция распространена во всем мире. Наиболее часто болеют кошки, имеющие доступ к улице и при скученном содержании. Примерно равный уровень поражения мужских и женских особей. Незначительное преобладание инфицированности у котов.

Заболеванию подвержены кошки всех возрастов. Наиболее восприимчивы к FeLV молодые котята. Экспериментально сложно заразить котят старше 4-месячного возраста, а воспроизведение инфекции на здоровых взрослых кошках практически неосуществимо. Для проникновения FeLV в клетки-мишени необходимо большое количество клеточных рецепторов, которое снижается с возрастом.

Пути передачи

Вирус способен передаваться как вертикальным, так и горизонтальным путем. Данный вирус может выделяться из организма множеством способов. Наибольшее количество вируса выделяется со слюной. Кроме того, вирус может выделяться с любыми секретами тела: молоком, мочой, фекалиями и т.д. В окружающей среде FeLV является очень нестабильным и живет всего несколько часов даже при самых благоприятных условиях. Именно поэтому для заражения необходим тесный контакт между кошками.Сообщения о случаях заражения этим вирусом в популяциях кошек отличаются большим разнообразием, однако, в среднем, зараженными оказываются менее 3% сельских кошек и около 30% городских, живущих скученно.

Заражение FeLV происходит самыми разными способами. Это зависит от множества факторов, включая возраст животного, состояние его иммунной системы и наличие иных заболеваний. |

|